2021年8月3日

食と建築

西沢立衛(建築家) × 藤原辰史(歴史学者)

藤原辰史:今日は食について、特に縁食というのは、最近私が考えた造語なんですけど、それについて、できれば建築との関係でお話できたら嬉しいと思っております。 学生には、食と農の歴史といって教えていますけど、最初に食べ物って何だろうか?って話から始めます。その時に、だいたいいつもお願いしてるのは、「今まで食べた中で、一番美味しかったものは何ですか?」と聞くことです。学生なんで色々な思い出があって、だいたい多いのが、久しぶりに実家に帰って、帰った時に親が、とりあえずお母さんが出してくれたみそ汁とか、あるいはすごくいろいろな物語がでてくるんですね。食べることっていうので。例えば一番おもしろいのはですね、彼女と初めて食べたラーメンの味があるんですけど、その味はどんな味だった?って聞くと、分からない、覚えてないって。じゃあ何で一番美味しかったって思うの?って聞いたら、分からない。だけどなんか美味しかったに違いないと。

そういう話を聞いたりしてるうちに、食べ物っていうのは、単に栄養補給じゃないんだよってことを伝えるようにしています。食べることに物語があったり、文脈があったり、あるいは誰かが持ってきた食材を、どういう風に料理したらいいか?食べることって、単に食べることだけではなくて、色々な関係性も一緒に食べているっていうことを伝えようとしています。何故なら今、学生達のほとんどは、昼ご飯をコンビニですませていたりとか、結局学食で食べますって、食べることもありますけれども、やっぱり、食べるってことをあんまり楽しみにしなくなってきてる状況の中で、いかに楽しいかってことを伝えるように、考えるようにしています。

それからもう一つは、所詮、食べ物は塩以外は生き物の死骸なので、なんで、生き物の死骸を目の前に置いて、美味しく食べようと思えるのか?これ不思議じゃないですか?ってことを学生に言って、そこをなぜか美味しく食べてる私達は、たぶん文化っていう道具、文化を使って、食文化っていうものによって、それを、本当に幸せの根源として食べているっていうことを話したりしています。何が申し上げたいかって言うと、食べてる行為ってほとんど奇跡的な行為でですね。ふと前の生徒が変わると、気持ち悪いことをやっているわけですね、私たち。歯をむき出しにして、舌ベロベロ舐めながら、場合によっては本当にはしたないようなことを晒しながらやってるわけですけど、でも、これが奇跡的に成り立っている私たち人間社会って、すごくおもしろいよね、っていうか。こうやって人間はセックスを隠して、生を、食をオープンにするっていうことを選んだ非常に器用な動物なんですね。

何で食をオープンにしたのか?こんだけはしたないことをオープンにするのは、おそらく食べるという行為で社会を作ることを選んだ、あるいはそれによって生き延びることを選んだ。だから、マンモスとか大きなクジラとかを集団で捕ってきて、みんなで分けるっていうことを選んだ。なんか、そういう人間関係と食べることはセットだよねっていう話を、そういうことをしていたりします。食べるって一言でいうけど、どんな行為なんだろうか?っていうことを、すごく当たり前のことから問うことを私はやっております。

もう一つはですね、私が『ナチスのキッチン』という本を2012年に書きまして、そこで台所の歴史をちょっと勉強しようと思ったというのがあります。それを今日、今からお話したいと思うんですけど、台所っていうと、私たちはどうしても、どこか家の端っこにある、かつては主婦の仕事場などいろいろ言われながら、ある意味、台所っていうのは日陰の存在だったのが、段々と、アイランドキッチンとかオープンキッチンとか、段々リビングの方に進出してきているわけですよね。その台所が、そういう風にどんどんステータスが上がっていくっていうのはなんだろうな?とか、あるいはその台所って、今はシステムキッチンっていう形で、大量に生産できるビルトイン型の、いろんな物がセット売りで、私たちはその台所を買っているんですけど、それができたのはたかだか100年にすぎなくて、それまではみんな、カスタムしながら、それぞれが台所を作っていたわけですね。それで、その台所の構造がとか、あるいは大量生産がいったい何をもたらしたのかという歴史も研究してきました。

それでいろいろわかったんですけど、ドイツで初めてシステムキッチンっていうものを作ったのが、マルガレーテ・シュッテ=リホツキーっていう、オーストリア初の女性建築家でして、そのシュッテ=リホツキーっていう人が、システムキッチンっていう、比較的小さな場所でも、工業的と言いましょうか、効率的に料理が作れるように、いろんな所に人間工学に基づいて配置してですね、まさに工場のテーラー主義を使ってやっていくっていうのを発明したんですけど、どうしてそれを、シュッテ=リホツキーが考えたのか?っていうのが大事だと思うんですよ。

理由は、女性の解放なんですね。彼女は、女性がずっと台所や家事にとらわれているから社会参加できないんであって、もっと参加するためには、家事を徹底的に早く終わらせるべきだろう、そうすれば、読書もできる、買い物もできるっていうことで、食の時間を削ることによってというか、料理の時間を削ることによって、社会参加を目指そうと考えたんですね。それで、1920年代ちょうど、ドイツは初めて女性に参政権が与えられるんですね。まさに彼女はその時代に乗って、どんどんシステムキッチンが普及していくんですが、それと反比例するかたちで、所謂食べ物をめぐる台所もそうですけど、食品もそうですし、洗剤もそうですし、あらゆる物を工業化していくっていうか、産業化していく、あるいはすごく嫌な言い方をすると、食品産業の末端になってしまっていた。そういう風な感じになってしまっていくと、その反比例する関係性みたいなものをずっと考えてきました。

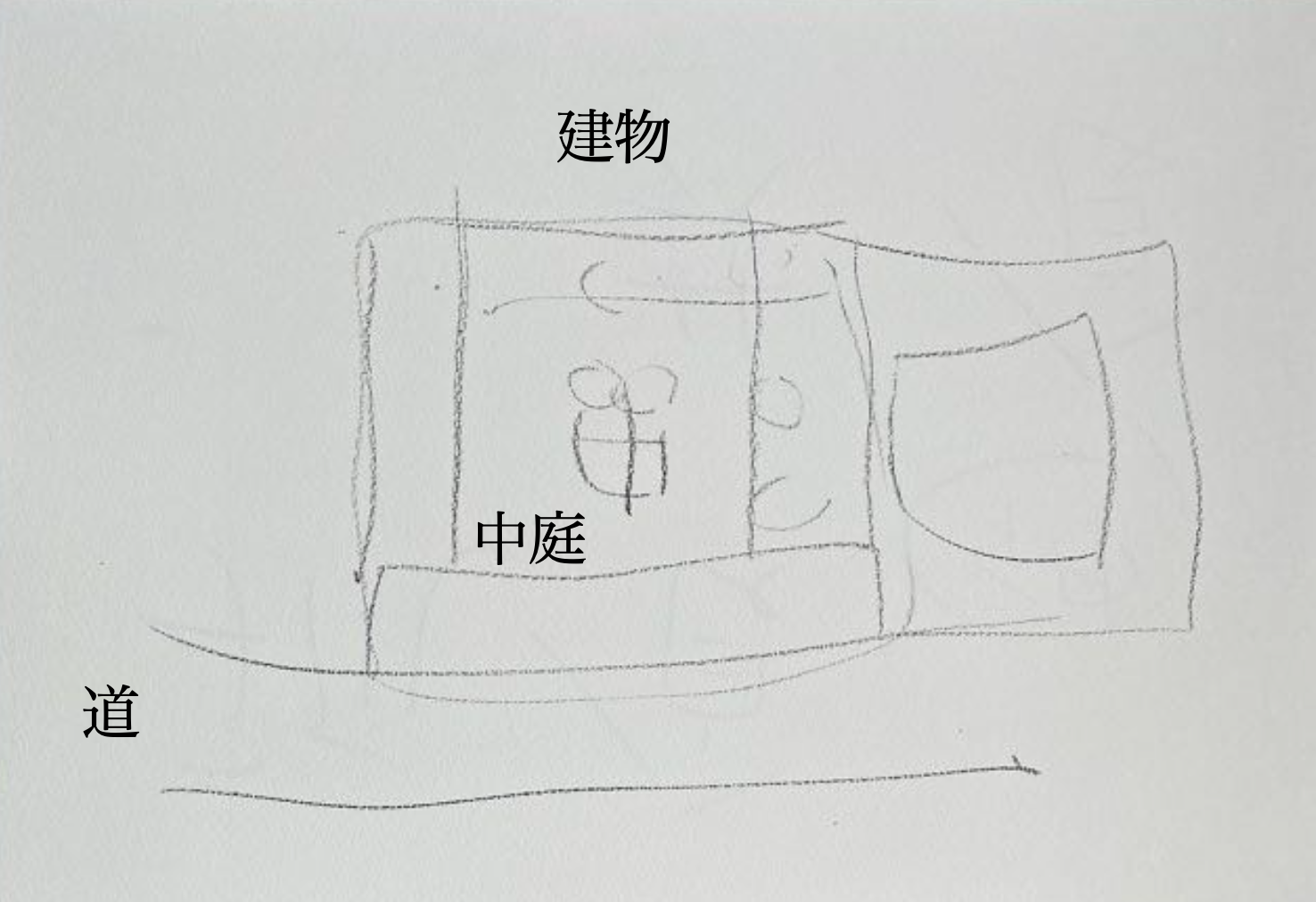

それで、実は、そのリホツキーさんっていう人は、1台所=1人っていう、各家の台所を考える前は、女性を解放させるために、共同キッチンを開発しようとしていたんですね。それを今日は、ちょっと建築家の前で書くのすごく恥ずかしいんですけど、書きますとですね。ドイツってこういう道があるとですね、ここに建物があって、こういう感じで四角く囲んで、ここに中庭があるんですね。中庭にゴミ箱が置いてあって、こういう風にみんなが住んでいる。で、ここは道路なんですけど、このひとつのブロックの、この建物が4階建と3階建でこういう風に続いているわけですね、こういう感じで続いているんですけど、その1つの建物につき、台所を1個作って、その台所を共有すれば、その各家庭の女性がいちいち料理しなくてすむっていうことを考えて、いわゆるコレクティブハウジングというか、みんなで台所を共有する方法は無いだろうか?っていうことを、いろいろ考えていた人でもあったんですけど。

結局、それが上手くいかなくて、キッチンが1人につき1つの台所っていうんでしょうか、小さな台所に変わってきたんですね。しかし、そのリホツキーさんってゴリゴリのコミュニストで、共産主義者で、そのあとソ連にスターリンに呼ばれて行って。そこで、例えば保育園とかそういうのを設計していくわけですけれども、その中でも結局、みんなで食を共有する、みんなで料理をするとか、そういうキッチンというか、食行為の共有ですね、シェアっていうものがだんだん消えていったっていうのが彼女の歴史だったんです。

そんな中で、先ほどの食べるっていうのは、ある意味、食べること以外の人間関係とか、あるいは歴史とか、その土地とかも一緒に食べる、あるいは物語とかを一緒に食べるんだってことと、さっきの話を結び付けていろいろ考えていくうちに、「縁食」っていう言葉に行きついたんです。「縁食」っていうのは何かっていうことですけど、造語なんですけど、わたしの夢はですね、広辞苑にこの語が載ることなんですけど、「縁食」という字が将来広辞苑に載るようにみなさん力添えいただきたいんですけど(笑)。半分冗談ですけど、それはどういうことかっていうと、2つの言葉の間にあるラインですよね、孤独の孤の孤食と、それから共食の間にある食べるあり方なんですけど、孤食っていうのは、1人で食べたくないのに、残念ながら1人で食べざるを得ない状況にある人、共食っていうのは、ある意味メンバーシップですね、宗教とか土地、地縁とか血縁によって、必ず食べなきゃいけないっていうがんじがらめの食っていう。

あるいは、民俗学的には神様と一緒に食べるっていうのが共食っていう意味なんですけど、この間にある、なんかこうフラっと立ち寄って、フラっと帰れるような食のあり方っていうのがすごく注目されているんですね。これをなんか建築家の方たちと一緒に話したいなっていうことで、つまりどういうことかっていうと、今、日本ですごく普及して、児童館よりも多い子ども食堂ですね。4,000軒を超えてしまったこの子ども食堂も、ほとんどボランティアでできていますけど、誰でも、場合によっては無料、子供は100円か200円、リッチな家庭でもそうじゃない家庭でも、誰でも入ってこれるという、そういう可能性を持っている場所を表現する言葉がなくて、「縁」っていう言葉を使ったんですけど。その子ども食堂っていうのは、もともと東京で、島根県出身の人が、だんだん食堂っていう名前で始めたんですね。理由は、ひとつは子供の貧困。当時全国の6人に1人の子供が貧困状態にあるということ、その子供たちになんとかまともな料理を食べさせてあげたい、夜ひとりぼっちでカップラーメンよりは、むしろこっちがいいだろうという、すごく切迫した思いと、それから、食べ物ってマグネットなので人が寄ってくるんですよね。寄ってくるっていうことを利用して、もう一回、コミュニティを復活させたいっていう2つの思いから、子ども食堂を作ったそうです。それが第1号店ですね。

それで、その方の理念がうまく伝わっていきながら、結局4,000軒になって、ドイツでは母親食堂というのがあって、お母さんが朝、子供と手つないで仕事行く前に食べに行って、その後じゃあねって言って行ける食堂が流行っている。わたし、昔から朝食大事だって言っているんですけど、朝食ほど忙しいとき、戦争なときはないって。朝食をもし共有できれば、すごくこう、生活が楽になる可能性もある、わざわざ高いレストランに行かなくても、そういう場所があれば、ちょっと心にゆとりができる。それも今考えられているんですけど、そういう縁っていうものもやっぱり重要だと思うし。

みなさん孤独のグルメってご存じでしょうか?松重豊さんっていう俳優さんがやっていらっしゃる漫画のドラマなんですけど、その松重豊さんと対談を、朝日新聞で正月にさせていただいたんです。その時に彼が「給食の歴史」も読んでてくれて、対談してコメントいただいたんですけど、その時に、孤食・共食・縁食、どれもすごい面白い概念ですけど、もう1つ提案したいっておっしゃったんです。これが独食っていう、孤独の独ですね。これ何かっていうと、まさに、1人で食べてもいられる場所っていうことなんですね。1人で食べても淋しくない場所。これ、わたしからすると縁食なんですけど、彼は別に、会話なんか生まれなくていいと、別に、こうよしよしと面倒みられなくてもいいと、ただその場所にいることが許される、そういう場所がやっぱりこれから必要ですよねっておっしゃって、逆に言うと、社会からはみ出てしまったりとか、あるいは社会からいらないって言われちゃった人々が、1人で安心して食べる場所って少なくなっているような気がするんですよね。もちろん、牛丼屋さんとかファストフード店はいっぱいあるんですけど、何かこう、心を許せて、安心して1人で食べられる場所、そういう風な場所が、ある意味縁食として頭に言葉が出てきて。「縁」っていう字はなんで出てきたかっていうと、日本語に略すと、フチとかヘリという言葉になる、ある意味端っこにあることなんですね。

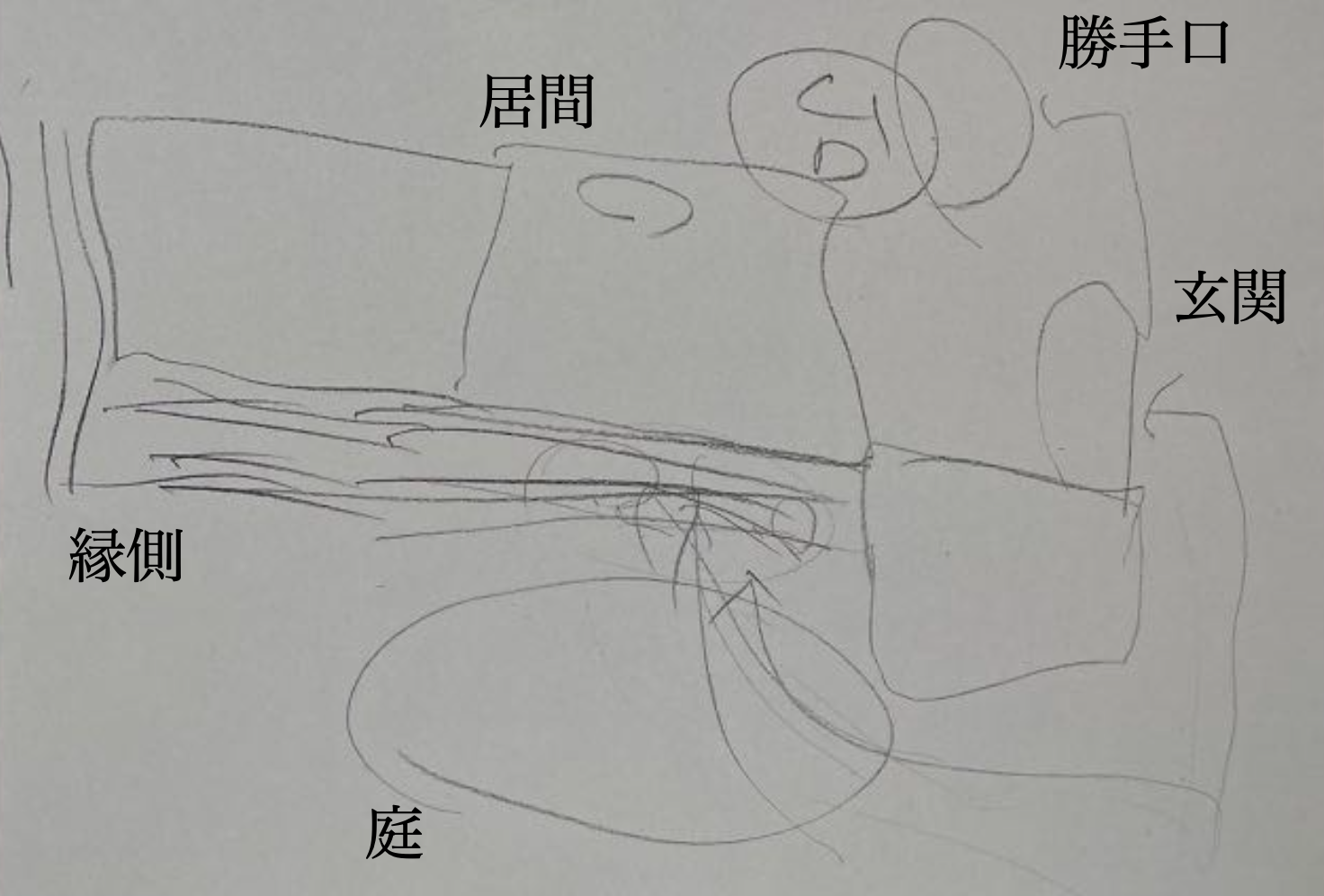

わたし、実家が島根県の米農家でして、小さい頃から、縁側に座っていろいろ遊んだり食べたりすることがあったんですけど、うちの家って、ここに縁側があって、ここに小さな庭があって、ここにおじいちゃんの書斎があって、ここが玄関でして、こういう風に人が入ってきて、玄関でピンポン押すと、あるいはさらに奥に入って、勝手口に入って、ここが台所なんで、台所でおばあちゃんに挨拶するていう、2つの道筋が、ピンポンする方法があるんですけど、もう1つあるのが、このまま縁側に来る方法。それで、縁側がこういう風になっていて、ここが客の間で、ここがおじいちゃん達がテレビを見る居間なんですけど、縁側がここまでこういう風になっていて、ここで大体10時と3時に、農家ってめちゃめちゃ疲れるんで、朝の10時にお茶と漬物とスイカとかメロン、そういうの全部入れて、あるいはわりとご飯も出てきます。ここに座ってるんです。

なぜかっていうと、縁側って下靴を履いたまま座れるんですよ。さらに、汗びっしょりでも大丈夫なんですよ。それである程度風が吹いてきて涼しいので、ここに座りながら家族でお茶をする。これをたばこと島根県では言いますけど、ここの空間がすごく面白くて、ここでおっさんがやってきて集金でもやっていこうかって思うと、ここに来ようと思ったんだけど、ここでみんな楽しそうにしてるので、ここで集金持ってきたわねって言ったら、まあ寄っていきなはいっていうことになるんですね。寄っていきなはいっていうけど、大体3回くらい断るんですけど、結局3回くらいしつこくいくと、ここに入ってこさせられて。10分か20分喋ってまた帰っていくんですけど、まあそういう縁側の空間ってけっこう重要なんです。葬式のときには、この縁側が亡くなった方をお墓に運ぶ入口であったり、出口であったり、和尚さんを招く入口であったり、死者と生者の交流の場所でもある。そういう意味で、縁側の「縁」っていう字いいなと思って、縁食という言葉を使いました。

なぜかっていうと、縁側って下靴を履いたまま座れるんですよ。さらに、汗びっしょりでも大丈夫なんですよ。それである程度風が吹いてきて涼しいので、ここに座りながら家族でお茶をする。これをたばこと島根県では言いますけど、ここの空間がすごく面白くて、ここでおっさんがやってきて集金でもやっていこうかって思うと、ここに来ようと思ったんだけど、ここでみんな楽しそうにしてるので、ここで集金持ってきたわねって言ったら、まあ寄っていきなはいっていうことになるんですね。寄っていきなはいっていうけど、大体3回くらい断るんですけど、結局3回くらいしつこくいくと、ここに入ってこさせられて。10分か20分喋ってまた帰っていくんですけど、まあそういう縁側の空間ってけっこう重要なんです。葬式のときには、この縁側が亡くなった方をお墓に運ぶ入口であったり、出口であったり、和尚さんを招く入口であったり、死者と生者の交流の場所でもある。そういう意味で、縁側の「縁」っていう字いいなと思って、縁食という言葉を使いました。

これで終わりますけど、結局どういうことかっていうと、実はこの縁食っていうのは、さりげなくふわっと入れて、いつでも気持ちよく帰れるっていう場所のキーワードというか、そういう縁食っていうのは空間が大事なんで、建築家の皆さんのセンスがないとすごく無理なお話なんですよ。理由はどういうことかっていうと、その縁食の空間に入った以上は、その場で経済格差が一切出ないっていう空間にしなきゃならない、紛れるっていうことが大事なんですね。

『給食の歴史』っていう本を書いたんですけど、学校給食の理念もそうなんです。学校の門をくぐった以上は、誰もが弁当によって差別されない、弁当の出来具合によって差別されないっていうことが給食の理念なんで、強制的に食べさせる。だから不味い物も食べさせられて、嫌な思い出があるわけですけど、それと一緒で、子ども食堂の理念も、そこに入った以上、どんな人でも一緒に食べられる空間。枝元なほみさんっていう料理研究家と、ちょうど昨日Zoomでお話をしたんですけど、彼女がちょうど2020年の12月に、あまりにもひとり親世帯の貧困が激しいので、おとな食堂っていうのを開いたんですって。「おとな食堂やるぞぉ」ってTwitterかなんかでやったら、全国から膨大な食べ物がやってきて、それを使ってひたすら、子供を抱えるお母さんとか、それから普通にただ冷やかしに来た人とか、食べてぇなぁって来た人とかも含めて、どちゃぁっと押し寄せてきて、みんなで食べたっていうことをお話してたんですけど、その時に彼女がやっぱり同じことを言ってて、紛れるってことが大事なんですよ。誰かが貧しいから来ているっていうことを、負い目を負わなくても食べて帰れるっていう空間が、たまたまその空間が奇跡的にできたっていう。

混ざるですね、紛れる、混ざる。つまり似てますけどちょっと違うのは、なんか混ざっちゃっていて、いつの間にか誰が誰だかわからなくなってくる。それから、その場所でさまよえる、迷える。誰かのところへ行って、また違うとこ行ったり、あるいは突然消えても、あるいは突然トイレ行っても、その場にいなさいって言われないっていう。そういう空間が偶然にできたっていうんですけど、こういう食堂っていうか、食べる場所って、なかなかこう…ひとりでいて安心できるとか、誰かと自然に会話が生まれる空間っていうのは、すごくこうもう、人文学の文系の頭で全く対応できなくて、ここから恐らく、建築家の方とか空間デザイナーの方たちとか、インテリアデザイナーの出番になってくる。そこがよく私が悩んでいたり、お話を聞いたりしている場所っていうことになります。大急ぎでバタバタとお話しましたけど大体準備したお話はこれくらいになります。どうもありがとうございました。

西沢立衛:食と建築というお題をいただいたのですが、それにストレートに答えられるプロジェクトはそんなになくて、自分なりにちょっと、食べるっていうことと建築っていうことで思うことを喋ってみます。僕は食べるっていうことに、特に若い頃はほとんど興味がなくて、ガソリンの給油くらいにしか思ってませんでした。今も、いわゆるグルメとかガストロノミーとかいうレベルでは全然なくて、食について人前で語れるレベルの人間ではありませんが、年取ってきて徐々に、食への興味を持ち始めました。

食べるということに興味を感じ始めたのは、海外に行くようになってからです。ヨーロッパや中国大陸、またはアジア諸国で、食べるっていうのはすごい事なんだなというのを思うようになってきました。若い頃にフランスのボルドーで友人の家に泊まっていた時、朝ごはんで目玉焼きを作ってもらって、そしたらそれがすごくフランス料理になってて、卵焼くだけでフランス料理になるのかっていう驚きがありました。そのようなことをドイツやイタリアでいくつか経験して、食べるっていうのはどこでも同じっていうことではないんだなっていうのを感じるようになってきて、食について徐々に興味を持つようになりました。

僕は中国が好きで、いろいろな思い出があるんですけど、90年代末に北京に行った時に、最初に面白いなと思ったのは、街に◯◯飯店っていう看板が出ている。日本だと中華料理屋の看板ですが、中国では◯◯飯店っていうのはホテルのことで、これは面白いなと思いました。今ではもう中国にもアメリカのホテルが入ってきて、◯◯ホテルが多くなりましたが、当時は中国でホテルといったら、必ず◯◯飯店だったんですね。つまり中国では、食べるところと寝るところが一緒なのです。北京の冬は本当に寒くて、川が凍って、その上にみんなゴミ捨ててって、すごいんですけど、外は零下何十度という凍てつくような寒さで、家の中は暖かく、みんなで食べて飲んで、酔っ払う。お酒が強くてですね、みんなクラクラになってしまって、そのまま寝るっていう感じで、理にかなっているなと思いました。ホテルとレストランが分離してしまうと、泥酔状態で外を歩いて死んでしまうということもあるのでしょうか。食べるっていう事と寝るっていう事がそのまま連続していて、面白いなと。機能が連続している時に、その連続の仕方で、その地域の力や個性を感じるんだなと思いました。

もう1つ中国で面白いなって思ったのは、ビジネスも連続していることです。重要な打ち合わせは必ず食事なんです。それは昼の食事もそうですが、とくに重要な打ち合わせっていうのは必ず食事なのです。また強いお酒が出てくるので、たいへんなのですが、1番重要なビジネスが食事だっていうのは、印象深く感じました。食事することが信頼関係を作っていく重要な活動になっている。確かに日本でも「会食」っていったりして、ビジネスと食事が合体してるっていうことはあります。なので中国に行って関心したことのひとつが、ビジネスー食べるー寝るっていう連続で、ビジネスというもっともエグゼクティブなことと、食べるという最も享楽的・根源的なものが一体化してるのは素晴らしいなと思いました。建築的な言い方になると、機能が他と分割されていないというのでしょうか、機能の連続性もしくは機能の多重性というものがあると思います。色んな機能が同時に起こる。または、ひとつの機能が次の機能に連続する。中国では代飲み屋っていうのがいて、代わりに飲む人なんですね。食事とビジネスが一体化すると、偉い人は毎晩重要な会食をせねばならず、毎晩強いお酒飲むので、大変なのです。また中国の乾杯は一回だけでなく、食事中に何回もある。食事中に話が止まると乾杯するんですね。日本は乾杯が形式化しており、最初だけなんですけど、中国の乾杯は楽しくて、やりたい人がやりたいときにやりたい相手と乾杯するんですね。

藤原:しかも本当に早く空けないと。

西沢:そうなんです。そうすると、偉い人はとにかく飲む量が増えて大変です。体をこわしてしまうので、背後に代飲み屋が立っている。乾杯!ってなるとその人がいきなり出てきて飲む。なんか変で、おかしいんです。ちょっと話が脱線しましたが、中国では食べるっていう事がどれだけ重要な事かっていうことを感じます。

食べることの多機能性、連続性ということは、歴史もそうです。中国の歴史は、有史以来あらゆる人間があらゆるものを食べて死んでいった歴史だということで、ともかく食べる、どんな状況でも食べるという、そういう厚みを中国では感じます。 食事に限らないかもしれませんが、食べるにしても働くにしても寝るにしても、機能っていうのはやっぱり面白いなって思う時というのはしばしば、その地域の歴史とか価値観っていうものが出てくる時です。食事以外でいえば例えば、お風呂とか寝るっていうことも地域文化があって、つまり快適性というものは、地域的・歴史的なものだと思うんですね。

もう1つ機能について思うのは、機能っていうのは室内のことじゃなくて、環境的なものだということです。例えば「家」とか「住む」とかっていうのは機能ですが、「人が住んでいる」という事態はわざわざ家の中に立ち入らなくても、家を外から見ているだけで、人が住んでいることがわかる。家という建築は、中に入らなくても、外から見るだけで家だって分かる。機能が環境化してるっていえばいいのでしょうか。建設現場は、必死にみんなで建物を作ってるっていう機能ですが、その建物がいま建設中だということは通りから見ていて大体わかるんですね。同じように食べるとか料理するっていう機能も、環境的で社会的なものだと思います。調理すると、匂いとか音とかがでてきて、周りに広がっていって、その広がりというものは室内で納まらないことです。

快適性が地域的で歴史的なものだとさっき言いましたが、いろいろな地域をめぐるうちに、建築は地域や歴史に属すると思うようになってきました。建築を歴史や地域の広がりの中で考えたいっていうふうに、徐々に思うようになっていきました。それはやっぱり、ヨーロッパとか中国から学んだともいえるし、日本に帰ってきて、日本から学ぶっていうのもあったと思います。

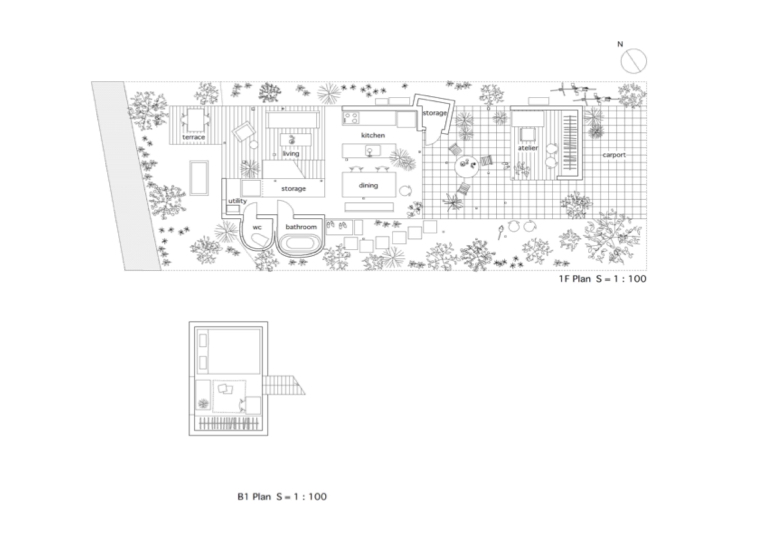

「機能が連続する」「機能が環境化する」ということに関連して、具体的な建築としてどうなるかというと、1つは機能っていうのが部屋の中に入っているのですが、それが部屋の外まで広がっていく、中から外に溢れ出るように機能が広がる、または外が中に入ってくる、というような、箱を超えた空間の広がりを考えてみようということをやったのが、この森山邸というプロジェクトです。複数の建物がぱらぱらと立っていて、建物と庭が混ざるようになっています。お風呂が庭の中に建ってるのですが、庭の一部のようなお風呂です。次のこれは、キッチンが独立した棟になっているんですけど、庭とダイレクトに繋がって、庭で食事をするようになっています。

逆にこの中庭は、みなが集まる居間のような使われ方をしていますが、庭で語り合うときに、建物の窓台、この縁側のような場所に座って語り合う。庭の空間が広がって室内に入ってくる、というような形です。家というものが、または「住む」という事態が箱の中の出来事ではなくて、街角の出来事になっていくといいな、というイメージが漠然とあったと思います。

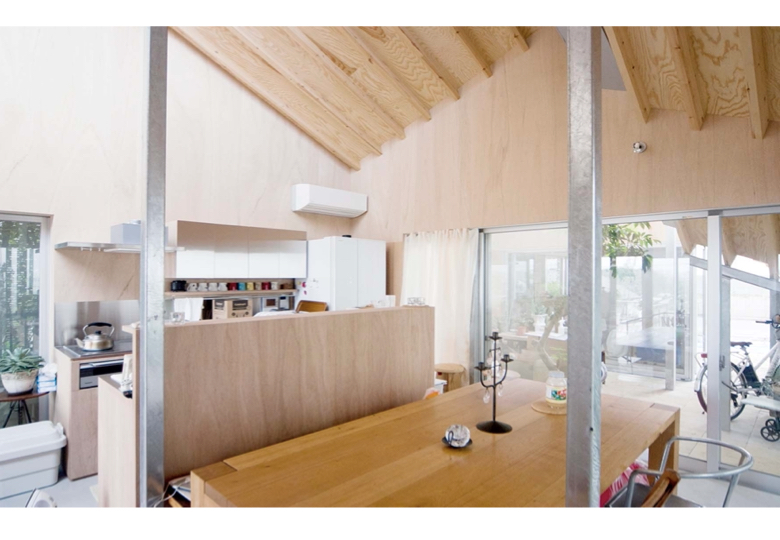

これは寺崎邸という建物で、個人住宅です。中庭型住宅で、母屋と離れが中庭を挟んで建っていて、全体に勾配屋根がかかっています。このプロジェクトも、空間が建築よりも大きくなるというか、壁で囲われた範囲が機能というのでなく、機能が外に広がっていく建築を考えようとしています。それで、軒が出ています。軒が出ていると、軒下、つまり箱の外にもちょっとした生活の一部みたいなものが生まれやすくなるな、と思ったのです。

母屋を道路からいちばん遠いところに置いて、離れを道路際に置いて、その2棟の間が中庭です。道路際の離れは、道路に直面しているので道路の一部みたいな使われ方になったり、中庭とつながって使われたりするといいなと。子供があつまる遊び場になるとか、ご主人のリモートワークの書斎になるとか、母屋から離れていて独立しているので、多機能的になるかな?っていう期待がありました。

窓の先に中庭があり、その先に離れ、さらにその先に道路が見えます。離れや中庭、あと屋根がぐわっと下がってくることなどで、母屋が道路から離れて、プライベートな守られた感じにしようとしています。ただ守られた感じといっても、塀で囲って守られていますとか、壁で閉ざして安全ですというのが、多少暴力的というか、物的な感じがして、やりたくないんですね。逆に、塀を建てずに空間でもって、ここが私の場所だというような私的領域をやんわりと表現できないかと。あくまでも空間的なやり方で人間の居場所を作りたい、と考えています。

これは京都の個人住宅です。土地が奥深の細長い長方形敷地で、伝統的な京町屋が建っていたのであろうと感じられる土地です。それもあって、京都の町屋からいくつか題材を貰ってきていています。敷地がそうだったから、というのもあるし、地域の広がりの中で作るということと、歴史的なものをつくるという問題意識もあり、京都の伝統的な町屋形式をたいへん意識することになりました。

建物はたいへん細長い平面ですが、細長い平面を長い方向に二分して、さらに細長い空間ふたつに分けます。南側の細長空間が通りにわです。通りにわなので土間空間で、非空調空間、ある意味で半屋外空間的な、外と中の間のような環境です。北側の細長空間が居間で、高床になっています。

たいへん都心の敷地で、周囲の建物が10m超で、南側にもその高さの建物がたちます。そこで天井高を10mにして、南面採光というよりは上から光を入れるという形にしました。通りにわも居間も高い天井高になりますが、通りにわのほうは非空調空間なので、天井高を高くして気圧差換気をしています。夏場は高窓を開けて、煙突効果で熱気を外に逃す、というアイデアです。

人間の場所を作るっていうことが、大陸の人達は上手いと思います。ヨーロッパの町では、家はもちろんですが、街角の喫茶店でも、駅舎でも、人間の場所がある。人間が暮らすっていう当たり前のことのために町ができています。東京とかに行くと、ここは本当に住む場所なのかという街になっていて、中国やヨーロッパとの差が激しいと思います。

とはいえ、日本にも人間の居場所として魅力のある例はいろいろあります。僕が京都の町屋を見て一番関心したのは、土間と高床です。高床の魅力は、湿った地面から距離を取る、乾いた清潔さと衛生、風通しのよさ、畳や板張りの、裸足で歩ける気持ちよさですね。土間のほうは、外にダイレクトにつながる、いろんな人間が出たり入ったりする活発な場所です。交通の場所であり調理する場所でもあり、工場みたいなところです。

町屋は、土間と高床の二つだけからできていて、ものすごくシンプルというか、これ以上単純化できない形式が生まれています。それによって人間の場所が作られている。このプロジェクトでは、それを自分でもやってみたいっていうところがありました。

高床にはどこかアジア的なものを感じます。高温多湿の地域で、どうやって人間の場所を作るかってときに、バイキンうじゃうじゃの地面から離れて空中に持ち上げて床を張る気持ちよさは、日本人はもちろんアジアである程度共有されている身体感覚かなと思います。これは土間の写真で、奥が台所です。

先ほどお話しした「機能が連続する」とか「機能が環境化する」ということは、具体的な設計においては例えば、建築はかつてハコモノ建築とかと呼ばれたりもしましたが、どうやってその箱みたいな建築の箱性を打ち破るか、どうやって箱でない建築を作るかっていうのは、設計上のひとつの大きな問題です。箱的じゃない建築というのは例えば、縁側があったりとか、軒下空間があったりというような状態を考えると、箱の中だけじゃなくて外にも機能や活動が生まれやすくなるかなと。四方に軒を出した民家のようなものを考えると、軒先と壁の位置が異なる。壁で囲まれた室内範囲よりも広い空間範囲を軒が作る。室内空間が壁一枚で囲われているのではなくて、さらにその外側に中間領域的な軒下空間が室内を囲んでいます。

町屋は通りにむけて軒を出していて、うまいなと思うのは、雨が降ったときに通りを歩く人が雨宿りできるようになっています。「軒先を借りる」というような表現がありますが、軒下空間を「借りる」と言っていて、そこが人のものだということはみんなわかっている。でも勝手に借りてるわけだから、事実上公共の空間になってしまっている。公か私っていう意味で分けるとどっちにも属しようのない、まさにへりの空間っていうか、公私の両方に属する空間が軒によって生まれている。軒の存在が、京都の通りをなんというか、ただの交通空間だけではない、人間の場所にしている一因となっているかなと思いました。

また、軒というものが、多機能というか、重機能というか、ひとつの機能のために作られた空間ではないということも面白く感じます。

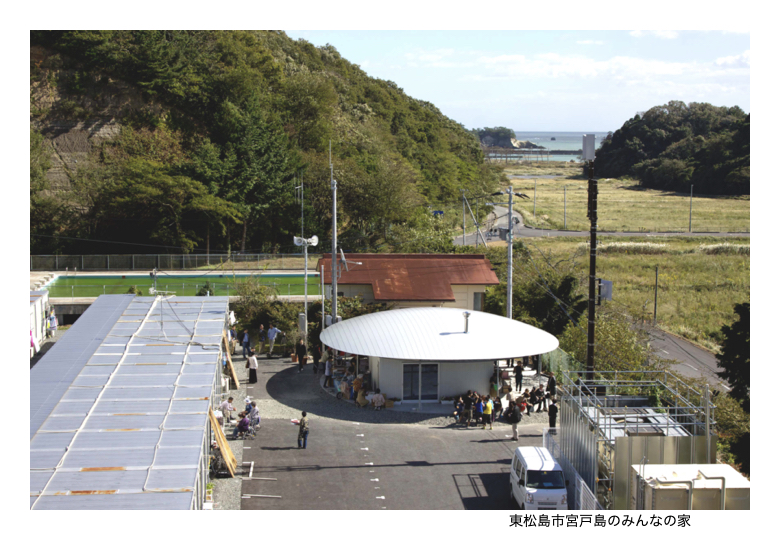

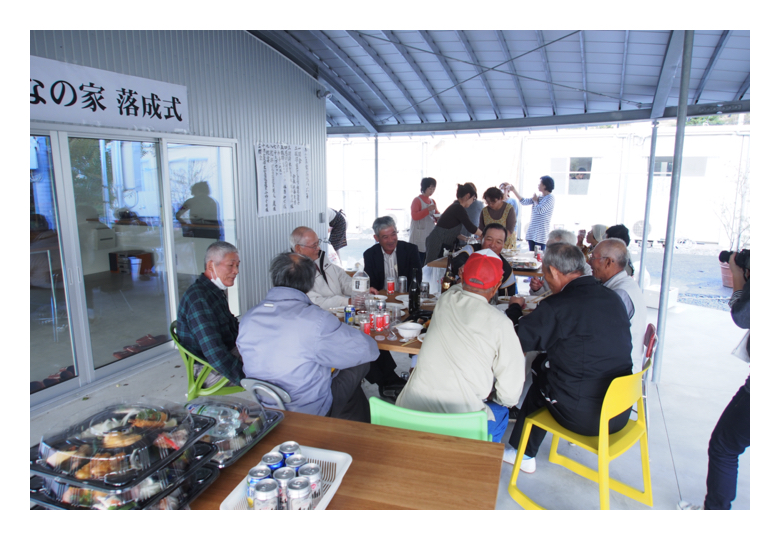

これは「みんなの家」という小建築です。写真の丸い屋根のものがそうです。東日本大震災の応急仮設住宅で作ったもので、応急仮設住宅が左側に見えます。応急仮設住宅はすごく小さいので、たとえば遠方から友達が来ても、外で立ち話して別れることになったりする。隣人と会ったりみなで集まったりするにしても、外しかない。そこで、みんなで食事したり集まったり、または友人と会う場所につかったり出来る多目的な場所があるといいのではないかということになって、この小さな建築が作られました。

ここは漁師の町で、魚をさばいたりとかいろいろあるので、半分以上半屋外空間のコンクリート床になっています。みなで食べるということが重要なので、中心にキッチンがあって、キッチン周りの空間が居間空間になって、それが外にまで広がっていく、というものですね。

最後に、これは妹島が中心になってやってる瀬戸内海の犬島のプロジェクトです。犬島の村は現在高齢化の問題があり、また住む人が少なくなってきて、空き家が増えています。そこでいろいろなプロジェクトをやっていますが、ひとつ今日ご紹介するのは、島外の人がきて村内で宿泊できるというプログラムを考えて、各家に納屋があるのですが、それを改装したり、または新築で小さい小屋を建てたりして、それらを宿泊できるものに機能転換するということをやっています。

各宿泊棟はたいへん小さいもので、ベッドとシャワートイレしかないので、村の一角に共同キッチンを作って、そこを中心に宿泊棟が点在する、という形にしています。各建物に宿泊する人々は島外の人であってもよく、お互いに顔見知りではない可能性が高いですが、キッチンを共同して、調理と食事の空間を共有するというものです。

司会:ありがとうございました。それでは対談の方に移ります。 先ほど、あしたの畑は間人で活動を始めると言ったんですけれども、今年の9月から展覧会をして、来年、西沢先生と藤原先生と一緒に、これからの縁食の空間を作りたいなという話をしています。その縁食の場がこれからどうなるか?をテーマに対談していただけるとありがたいです。

西沢:「紛れる」っていう話は非常に感銘を受けました。日本の歴史、地域というものを感じました。ヨーロッパの町は、良くも悪くもだと思うのですが、階級社会の街という気がします。いい面としてはやはり、どの階級であってもそれなりに楽しく豊かに暮らせるようになっている。各階級が1つの町で暮らせるようになっていて、しかしそれが逆に階級化といいますか、各層を明確に区別するものにもなっています。さきほどの「紛れる」というものは、すごい日本の民主的な雰囲気をすごく感じました。貧富の差を超えて色んな人が混ざって、わいわいやっているというような。鳥獣戯画のような、猫とかカエルとかいろんなのが相撲したりとっくみあいしたりしているというような、そういう感じがしました。

藤原:確かに、階級社会が可視化されたヨーロッパとそうではない日本っていうのを、今指摘されて確かにドキッとしたんですけど、私はやっぱり、日本の、例えば京都だったら御所が面白いと思うんですね。御所って昔、天皇が居た場所で、江戸時代に任務が終わったら引っ越ししたわけなんですけど、あの江戸時代の様子を見るとですね、御所の中で、みんな結構酒盛りしてるんですよね。普通に聖俗併せ吞んだ場所でして、実は、単なる聖の空間としてつまらなくなったのがおそらく近代かもしれない。だから聖俗っていうか、色んな物が混ざっていく事が、実は日本のパワーだったかもしれないって考えると、私はつい、殿様も農民も一緒に食べてるという時を考えちゃって。

西沢:洛中洛外図も、どこが洛中でどこが洛外か全然分からないっていう感じですね。

藤原:本当に上半身裸で酒かっぱらってる人が御所とか居たりするんですね。そうそう、あと今日のキーワードが面白くて、西沢さんの仰った機能の多重性ですよね。私、日本の歴史よりもドイツの歴史の方が結構長くやっている事もあって、やっぱりこれ重要だと思って、中世・近世のドイツとかヨーロッパの居酒屋がやっぱり多機能的なんです。どれぐらい多機能的かって言うと、居酒屋って、大体村の端っこか入口ぐらいにあって、旅人がやって来たり、あるいは村人が集まって来るんですけど、まずお酒が飲めるんですね、その場で作られたビールが飲める。更にシェフと、シェフっていうのは作ってる人とお話が出来る。

そこまでは良いんですけど、ちょっと離れにボクシング場があって、殴りあってるのをみんなで眺められたり、ちょっと外れると同じ人が髭剃りをしてる、つまり昔あった外科医ですね。今理髪店っていうのは白、赤、青っていうのがくるくるくるくる、動脈、静脈って意味と包帯って意味ですけど、つまり病院と理髪店も兼ねているし、場合によっては誰かを誘って2階に上がるっていうのはいわゆる買春の場所、でもある時はそろそろちょっと領主許せねーなとか言って、みんなで悪口を言って、ちょっと暴動を起こす事とかがあるから、基本、食べる場所っていうか飲む場所、飲食の場所、多機能性が、さっき仰った凄く面白い事が、連続するって、それがやっぱり機能が分断されちゃった時代っていうのが今の時代なんですね。

西沢:原広司さんという、我々に大きな影響を与えた建築家なのですが、原広司さんが、日本の都市の近代化の歴史というのは、かつて住宅がもっていたいろんな機能をひとつひとつ都市に奪われていく歴史だ、という風なことをおっしゃっていました。昔は家は多機能で、寝るだけでなく、葬式も結婚式も家でやって、お祭りも家でやっていたんだけど、今は結婚式もお葬式も外でやり、場合によっては家族の会食も外でやるようになって、家が徐々に宿泊施設になっていく。 都市の方を見ると、結婚式場とか葬式場が建っていく、病院とか、介護施設という、専門施設がたってゆく。近代化は、家の中でも都市の側でも多機能が単機能化していく過程でもあり、機能が単独化してゆく流れでもあると思います。

介護施設の「介護」という機能も、もともとは多機能的な空間の中で行われてきたことなんだろうと思うんです。機能っていうのは本来、動詞的で関係的なものだと思うんですけど、それを名詞にしてゆく歴史があって、介護って言葉も生まれてきたのかなと思います。

藤原:私もこの前、伊藤亜紗さんという理学者と対談したんですけど、お互いの文章の共通点が、動詞族だっていう所なんですよ。とにかく動詞で表現したい。それは進行形であり、生成形である。だからそれが何を意味してるかというと、繰り返しになっちゃいますけど、この場所に来たらこういう自分にならなきゃいけない、カチってスイッチAを入れる、で、この場所に行くとスイッチBを入れるっていう風に、場所によって自分の名前をカチャっとはめなきゃいけないんだけど、本当は動的に動きたいわけですよ。しかも例えば、伊藤さんの話だったら、多分目が見えない方が、例えば一緒に旅行に行く時に、隣についてる方が次々に紹介してくれる、ここはあれで、ここはこういう風になってる、そうするとはとバスツアーみたいになって辛いって言ってて、それよりは1人で出かけて行って、全然無責任なたまたま出会ったおじさんにちょっと教えてくださいって言って、はいはいここです、じゃあってそういう無責任な優しさが生まれるような空間、それが実は、そっちも結構大事。

単にここはケアの場所です、ケアされます、あなたはケアされてくださいっていうとかも大事ですけど、ケアが突発的に、動詞的に出来ていく空間の設計がないと、いつまで経ってもやっぱり、病院で死になさい、ここで治されなさい、ここで酔っ払いなさい、ここならようやく靴下脱いでナイターを見れますよっていう。そういう意味で私、今日すっごい面白かったのは、中間領域ってお話をされましたけど、まさに私の今見た感じだと、高床と土間の建築はすごい面白いと思って、土間っていう場所がすごい不思議だなって。あそこは土間はそのまんま入るんでしたっけ?

西沢:土間はそうですね、元々は土だった。

藤原:ですよね。元々は土で、かまどがあって、焚き木を入れてもくもく…。

西沢:そうですね。吉島家住宅っていう、高山にある民家で、材木商の家なんですけど、その家は京都の町屋のような幅細ではない、もっと幅の広い町屋で、そこも家が土間と畳の間に二分されていて、土間は広くて、仕事場になっています。家族以外にもいろいろ、丁稚奉公とか仕事仲間、馬や犬猫などいろんな出入りがあった場所なんだろうなという、そういう風景が見えるような建築ですね。

藤原:食と建築っていうテーマは家族と建築っていうテーマで繋がっていて、今もまさに奉公人が居た、近世的な奉公人がいて、契約関係もある種の、内々で過ごせるような金が入らないそういう時代だったら、家族の中に家族が重複してたんだけど、今、近代家族っていうのはパパ、ママ、私っていう強固、カチッとしたものみたいな。ところが、今またその家族が別れ始めてて、独身の人、単身の人がすごい多い一方で、1人親世代も増えてたり、シェアハウスも増えていて、何が何だか、家族もぼやぼやしてきて、そういう時に土間があると、何かに属さなくても、自分は自分ですって言わなくても遊べたり、バタバタしたり、それはすごい面白いお話だなって思って聞いてましたね。軒下もそうだと思いますね。

西沢:もうずいぶん前、昭和50年か60年ぐらいの対談なのですけど、建築家の西澤文隆が「最近の住宅は玄関が二つになってしまって寂しい」って言って、僕が当時学生だったのですが、驚きました。玄関二つが少ないのか、と。その後関西にいって、西澤文隆が設計した住宅を見に行きました。そしたら、たしかに玄関が三つあって、さらにそれプラス縁側もあって、開放的でいいなと思いました。町人の家や農家も、伝統的な家の多くはあちこちから出たり入ったりできるタイプで、街や通りとの連続が豊かですね。

今のタワーマンションは逆に出入り口を一つにしていて、それが管理しやすく、また街から切り離されて良いという発想で、対照的だと思います。でもこれからは、家でパーティーやりたいなとか、家で死にたいので棺も出し入れしたいとか、または家で仕事したいなとか、変わっていくようにも思います。介護生活に入ると、ヘルパーさんじやケアマネだけでなく床屋、歯医者、いろんな人が出入りする。そうするとかつての農家や商家のような出入りができるような家が、何か未来の建築のひとつの姿として有り得るかな?と思っています。

藤原:なるほど。やっぱりそのためには、軒先を借りるという話ありましたけど、そうやってプライベートの延長として公共空間にある、こういう屋根の感覚ってね。妹島さんと一緒にやられていたみんなの家も大きい屋根でしたね。

西沢:そうですね。藤原さんの話で先ほどちょっと面白いなと思ったのが、ドイツのフランクフルト・キッチンというすごいモダンなものがあって、それでその前に、「全き家」っていうドイツの伝統的な家の理念型ですね。家とは要するに、中心にカマドがあって、キッチンがあって、そこにドイツの怖い、怖いとは書いていないけれどもたぶん怖いのだろうなと想像できるような家の主、女性がどんと座って、皆を見ているっていうのがすごいなと思って、いいなと思ったのですよね。何か凄い迫力で怖くてですね。

藤原:そうですね。私も近世のドイツの家はかなり見て回ったのですけど、大体、壁全体がキッチンだというか、燃えていて。もちろんライトは無いわけですから、ここでお湯を沸かしたり、何かを縫ったり、暖炉にもなり、光源でもあるわけですね。全部がこの四角の中で成り立っていて、さっきの怖いハウスマザー、家の主は、この辺に椅子をこうやって座ってるのです。そうすると空港的状態になって、どこに誰がいるのか監視できるのです、光の当たった感じで。ぼくらの火というものが、実は光源でもあり、ライトでもある、そしてキッチンの道具でもあるという、火の根源的なものを重視したのは面白い。

今日の話でずっと中心だった、公共空間とプライベートの空間のちょうど狭間にある部分をどれだけ活性化するかというお話で、やっぱり僕は、みんなの家のことを知らなかったのでお話を聞いて凄く面白かったのが、あれはやっぱり人が集まりやすい、なかなか出たいと思う人も居ないじゃないですか。あそこに行ったら何かという、何か工夫とか、結構されたのですか?あの場所を作るのに。

西沢:工夫は、建築的なこととしては、まずなるべく入りやすいように、壁で囲われていないというか、屋根だけで、地続きに入れるような感じを作りたかったですね。

妹島和世:みんなの家というのは建築家の仲間でやっているプロジェクトです。震災直後に手探りではじめたもので、最初は規模などもはっきりしてなかったわけですが、寄付を募って作るので、最低どういうものが必要かということから、考えていきました。それで、10~15人くらい集まれて、キッチンとトイレ、それから、暖炉を持つものからはじめました。火が燃えているのが見れるとそれだけで落ち着いた気持ちになれるのではないかと考えて。その後いろいろなケースが生まれてきました。宮戸島のものは、屋根下空間を大きくとって、扉を開けなくても入れることを考えました。

藤原:私も金沢の21世紀美術館が好きで、家族と一緒に初めて入った時にびっくりしたのですけれども、「一体いつ入ったのだろう?」と思って、玄関に。

西沢:市長が最初に掲げていたスローガンが、「敷居の低い美術館」というものだったんです。美術の専門家でなくても気軽に訪れられる美術館です。

藤原:美術館がオープンになっている。京都の美術館はそれがなっていないと思っていて、もっと開けばいいのに、四角の箱の中に入れて「どうぞ、観たい方は中にお入りください」という。21世紀美術館に入ると、お金払わなくてもある程度までいけちゃって、「いいの?観ちゃっていいの?」みたいな、なにかこうお得感みたいなものがある。

西沢:アメリカの建築家でフランク・ゲーリーという建築家がいて、金沢21世紀美術館ができて見にきてくれた時、彼は「こういう美術館はアメリカにはない」と言っていました。アメリカだと美術館っていうのは、街にひとつの美の殿堂で、街よりも一段高い基壇を作って、その上に立っている。 室内は静かで、厳粛で、みなが集まってお喋りや何かする所じゃないのです。ところが金沢21世紀美術館は、子供が走ってガラスにぶつかってギャーみたいな感じの賑わいがあり、家族連れでやってきたり、本を借りにきたり、まるで保育園のような、公民館のような、「これも美術館なのか」というような。

藤原:そう、保育園に近い。

西沢:そうですね。ある種の日本の1つの社会の在り様なのかなと思ったりもするのですけれども。

藤原:いや本当に、敷居の低さと言うけれど、敷居の低さを演出されると敷居が高くなるんですよ。だけど、本当の敷居の低さとなったら、もう1段階ひねっていないと駄目で、こども食堂もそうなのですよね。オープンです!というのって、つまりガラス張りという意味ではないのですよね。何にしたら良いのかな?暖簾もあるし、ガラガラって扉もあるし、場合によっては中は見えなかったりするのですけれど、でも入りやすいところ入りにくいところあるじゃないですか。これが何なのだろうか?というところですね。

その為には、サービス、スケルトンということで見せるのではなくて、やっぱり、さっきの中間領域でしょうか。いつ、どこで、どうなっているのか分からないような、そういう場所があるとインバイトされる、アトラクトされる。アトラクトっていうのは、要は惹くというのでしょうかね、アトラクション。こう何か惹かれていくような、謎がないといけない。

私が建築の雑誌で、縁食空間についてを自由に書いたことがあるんですけど、その時には、真ん中に豚汁タワーがあって、ここで好きなだけ豚汁を飲めて、あとは、端っこの方に漫画コーナーがあって、そこだったら別に、漫画だけ読みにきた子供も行けるし、漫画と全く逆方向に、街の演奏家が好きな演奏をできるような場所があったりしてという。基本的に、何をしにきたのか分からないという、豚汁だけがあってっていう何をしに来たのか分からないという心地良さってあると思うんです。

西沢:それはいいですね。目的的でない場所というか、いろんな機能がごっちゃになっている場所ですね。この間、料理に詳しい知人と話していて、彼が言っていてへえと思ったのは、レストランは純粋にレストランよりも、そこにパン屋もつけて、パン屋をつけるとすごい色んな人が来るんだそうです。

藤原:パン屋をつけるとすごい人が来る?来ます?

西沢:と言っていました。複合機能について彼が言っていて感心したもうひとつは、スーパーマーケットとマーケットの違いで、たとえば日本の都市のスーパーだと、人がレジに立っている。ヨーロッパの広場の市場とか、日本の漁港の、水揚げしてすぐ売るような朝市の魚河岸とかは、商品のところに人が立っている。その違いは、レジに人が立っていると、会話がお金の話になるんだけど、売り買いするお魚の前に人が立っていると、会話がお金の話と、商品の話になる。魚についての解説と、お金のやりとりと、会話の内容が全然変わってしまうのだそうで、面白いなと思いました。

藤原:大事ですよね。お金払うのがちょっと端っこになるんですよね。今の話で思い出したんですけど、私『給食の歴史』っていう本を書いてから、全国各地の給食の調理師さんとお話しさせていただくことが増えたんですけど、その時によく言うのが、ジョン・デューイっていうアメリカの哲学者がいるんですけど、彼は学校の真ん中に食堂を作れっていう、1905年くらいに言ってるんですけど。

なぜかっていうと、食は国語・算数・理科・社会の中心なんだから、そこでみんなが食べるってことが中心。出来ればキッチン、つまり調理している場所を真ん中に持っていくっていう。で、保育園でも頑張ってる保育士さん、調理師の皆さんとかは、例えば大阪の方は、建て替えるって時になって園長さんに直談判して。「次の保育園は絶対職員室を真ん中に持ってくる、職員室があった場所に調理場を置け!」と。「そしたら子どもたち来るから。こういうのって実は子供たち楽しいんだよ!」って。で、実際ゴーがでて、そのまんま真ん中に調理場を置いて、11時くらいにいい匂いがしてきて、子どもたちが「ここだ!」って言うっていう。

司会:ありがとうございました。後10分ほどしかないんですけど、参加者の皆さん質問などいかがですか?

藤原:なんかそれぞれの思っていただいたこととか。例えば、レストランでどういう空間作りとかを、料理にとって空間はなんだろうか、お客さんとの距離感とかちょっと聞いてみたいなと思ってる。

坂本健(cenci):ずっとある程度価格帯が高いお店で修行してきたので、すごくエンターテイメント性とかを求められている時もあったり、スペインとかフランスから始まりだした前衛的料理とかの流れが一時うわーっと来たりとか、レストランっていうのはそういう場であるという感じで、プレゼンテーションしなければいけないみたいなことが、すごくレストランが窮屈な場になりだしてたことを感じて。

ちょうどその後自分の独立のタイミングが来た時に、こういうこれ見よがしなことをしなければならない空間は嫌だなあと自分で思って。自分自身は、素材をみんなに分かち合うような料理を作りたいというか、1次産業の人たちとの連携から、僕たちは途中をやってるくらいにしか、出来た1次産業のものと食べる人との間で、ひと手間ふた手間加えて、それの価値を上げて作っているくらいのようなところにいるって思っているので、そういうものを盛り上げてくれる空間が必要であるという風に思っていた。そうなると、その空間を作り上げていく苦労というのは、僕らが小手先でどうこうした空間とかプレゼンテーション、演出ではなくて、もっとそれぞれの専門の分野の人たちが、大工さんにしろ、庭師にしろ、色んな学びで、それぞれの人が掘り下げたものがギューッと凝縮されることによって空間が出来上がっていると、人それぞれに感じるものがすごく変わってくると思う。

レストランのことをよく知っている人は、うちが使っている器を見た時に、料理に使えるか?より、こんな器に盛って出すの!とか、何気なくこんな器で出してくれたら贅沢と思ってくれたり。庭を見た時に庭を好きな人だったら、「面白い庭やなあ」となるとかという風な感じで、色んな心地よいコンテンツの多さというか、そういうもので良い空間ができているとかが僕はすごい好きで、それにはもちろん人の関わり方、スタッフの関わり方っていうのが当然重要にはなってくるんですけど、人とかものとかで常に動きがあるというのが僕は好きで。

藤原:なんかサッカーで言うなら「すっごいドリブルを見せられていたのが前で、それがいつの間にか連携パスを見て楽しい」みたいな。それを陰に隠れていながら、それぞれに好きなものを見てもらうっていう感じですよね。

坂本:ローカルなことを極めることってすごい大切だなあと。料理人にしろ何にしろ、基礎的なことをすごく掘り下げてるからこそ、最終的に出来上がってるものもなんか堪え切れない良さが出てくるというかっていうのがすごくある。

藤原:ありますよね。私たちの本の世界でも一緒で、やっぱり小手先で人の心をとらえようとするような文章を書く人はいっぱい出てきてるんですけど、やっぱりすぐにダメになる。2、3年で読まれなくなる。本気で書いてる人はやっぱ地味なんですよね。徹底的に調べて、さっきまさに仰っていただいたように、人間関係フルに利用してるんですけど、全然自分が出てこないっていうか、あくまで資料っていうか。主人公は資料でっていう文章の方が、絶対10年20年残るということを思い出しまして、地味でもいいから本物じゃないとダメっていうか。

司会:せっかくなので妹島さんからも一言お願いできますか?

妹島:縁食という考え方はとても面白いし、いろいろな可能性がひろがっていると思います。コロナということから、みんなで食事を作ることが楽しい新しい暮らし方としてクローズアップされることが多いのですが、それだけだと少し不十分だと思います。それから今の私たちは自分たちで暮らしにくいサイクルを作ってしまっているのではないかということに気づかされました。国に頼るのでなく、小さいことから自分たちでやっていく、一番基本的な、作って食べて生活するというところから変わっていけたらいいなーと思います。

藤原:本当にそう思いますね。衣食住ですから、多分丸ごとなんですけど、それがあまりにも商品化されたせいで、工夫とか、誰かに頼るとかはなくなっちゃってきているので、農家だってかなり、今余る設計になっているんですね、農家って。 かなりの部分が傷がついたり虫が食ったりして、市場には出せない、自家消費っていうんですけど、キュウリとかほぼ無限にできるんですね。そう考えると結構消費大変ですよね。つまり余るモデルなんですね、農業って。基本は余ったものをシェアするモデルなのに、そこにビニールとバーコードと値段がつくことになっちゃうので、それが食品衛生法。そこをなんとか崩せないかな?食べ物をできる限り、安いところはですよ。

本当にシェフが作るものは芸術的で、それはすごくお金を払わないと思うんですけど、本当のべたな部分は、商品化から1回おりてもいいんじゃないかっていう、そこに縁食っていうのがあるのではないかと。 みんなで食べるっていうのは、確かにおっしゃる通りでテレワークできる人の1つの喜びとして、食が発見されたというのはいいことではあるんですけど、ご指摘の通り、そういうところで私の縁食とかも、家で食べれるのが楽しい人が出てきている。やっぱり私はそれも大事だけど、それ以上に心に染みたのは、去年の4月でみんな学校が閉まっちゃって、給食もなくなったときに、こども食堂は何をしたかっていうと、全然知られていないんですけど、彼女たちは弁当を配る決断をしたんですよ。

なぜかというと、ごめんなさい、もうみんなで食べられることはできないんだけど、弁当を配ればあなたたちを見捨てないというメッセージだけは伝わるんですね。おそらくそれが縁食っていう、今日本で1番求められていることで、あなたは見捨てられていないということを伝えるというか、できればそういう風に、そういうところを考えていきたいと思っていたので、すごくありがたいご指摘でした。

西沢先生がおっしゃっていた、人間の居場所っていうのはどういうところですか?

西沢:人間の居場所っていうのは、言葉そのままの意味です。我々が居たい場所、と言ってもいいかもしれない。中国に行くと、建築が大地の延長でできていて、なんていうか揺るぎないっていうのでしょうか。どっしりとしていて、頼りがいがあるという感じがします。 日本の昔の民家が若干数今も残されていますが、それもなにか頼もしい力強さがあって、人間の場所だなと思います。人間の居場所を作るっていうことは、建築家であればみんな多少なりとも挑戦していると思うんです。ミースやコルビュジエ、アアルトといった建築家の住宅を見ていてすごいなと思うのは、彼らは人間にふさわしい場所を作っていると思います。人間が帰属できるような、心地よく落ち着きのある場所ですね。また、人間を賛美する場所です。

他方で、日本の現代のいくつかの建物、たとえば巨大すぎるタワーマンションとか、効率性を重視して作られた福祉施設や住宅、オフィスビル、自動車道路などを見ていて感じるのは、これは果たして人間の場所と呼ぶにふさわしい場所なのだろうか、ということです。もちろん、建築がどれだけ手抜きのものだって、都市がどれだけ殺伐としていたって、どこだって人間は生きられるんだという人間の逞しさも確かにあるので、それはそれでありうるのですが、でも建築家としては、人間にふさわしい場所とは何か、人間の生と死を支える場所っていうのはどんな空間なのか?ということは、大きな問題です。

ヨーロッパの建築や都市は、もちろん例外もあるし成功や失敗はもちろんありますが、人間にふさわしい場所っていうのを考えて作っているなと思います。ホテルや住宅、街角のカフェ、劇場、どこも人間の場所になっている。人間の生を支えるために都市が作られているという、いわばそれは当たり前のことなのですが、それがやれているのはすごいと思います。日本の近代化は、人間の場所を失ってゆく過程のような感じがどうしてもあるんですけども、ヨーロッパはそうじゃない。モダニズムですら人間の場所に向かってるなと思います。

藤原:くつろぐって何なんですかね。どういうものなんでしょう。

西沢:難しいですね。個人的・身体的なことでもあり、歴史的・文化的なことでもあるのだろうなと思います。例えば英語でラグジュアリーって言葉があって、それはたぶん「くつろぎ」に関する感覚で、人間にとって自分の場所がそうであると良いような、ある種の豊かさの感覚のことだと思うんですが、ラグジュアリーを日本語に訳すと「贅沢」「豪華」というような感じになります。人間が享受すべき快適性を指し示す言葉ではなくて、なにか悪いことというか、華美な飾りのようなもの、というニュアンスになってしまう。でもラグジュアリーというのは、僕は人間が享受すべき場所の豊かさを言う言葉だと思います。

妹島:病院なんて、もう少しいい病院があればいいと思いますね。

西沢:そうそう。病院は本当に人間の場所であるべきところで、ラグジュアリーというものを基本的条件としてもっていてほしい場所ですね。福祉施設や火葬場もそうですね。

妹島:何か最初の枠組みがちょっと間違っている。最低だと思っている単位の大きさが少し違えば、例えば待合室とか入院している時のスペースとか、快適性は大きく変わると思います。

西沢:病院を見ていて思うのは、そこで働いている人たちの多くは、人間の場所を作ることに向かおうとしていると思うんです。でも設計する建築家は、果たして人間の場所を作るべきという基本的姿勢に自覚的なのかどうか、疑問を感じることがあります。

藤原:今の話で思い出したんですけど、私の知人で鳥取でお医者さんをしている、徳永進さんという人がいて、彼はずっとステージ4ぐらいの人たちの最後のホスピスを運営されている。野の花診療所。そこに行って1回お話したんですけど、そこがね、すごい人間的な、どんな感じだったかというと、まず入ったら食堂があって、おにぎりを握ってらっしゃるんですけど、料理がおいしいんですよね、食堂の。 もう本当、癌で亡くなる確率が高いのに、おいしいご飯を皆で食べましょうと。で、そこからちょっと入るとすぐ図書室がある。本がいつでも読める。ちょっと入ると小さな暗がりがあって、1人しか入れないくらいの。そこは瞑想の場といって、1人で瞑想できる場所があったり、詩が壁に書いてあったり、死に行く場所なのに人間的だったりするところがあるので、病院こそ変わっていくべき所かもしれませんよね。

西沢:本当にそう思います。ルイス・カーンは色々と示唆に富むことをいう人なのですが、例えば劇場を作るときに、劇場を「役者の家」と考えて設計しよう、と言いました。劇場を興行のための商業施設ではなく人間の場所にしよう、という意味を「家」という言葉で表現した。 彼は劇場を設計することになって、既存の劇場を見にいったら、客席は豪勢なんだけど、俳優がモップとか掃除用具の間から舞台に出て来るんだ、と。袖舞台がなにか倉庫みたいになっていて、役者が物をかきわけるように舞台に上がってくる。役者や運営がいるところを「裏方」とか「バックオブハウス」とかと言いますが、彼はその「裏」をむしろ劇場の「中心」と捉える。袖舞台や廊下を大きくゆったりつくって、役者がくつろげる居間を作って、歓談できるバーや食事する場所を作って、台本読んで練習するチャペルを作って、というふうに、役者が暮らす場所として考えよう、ということです。劇場を家と呼ぶことで、ずいぶんイメージが変わるなと思います。

コルビュジエは戦後、ナチスによって破壊されたパリを再生する計画を出しますが、その復興計画のタイトルは「人間の家」というものでした。破壊されたパリを人間が暮らす家として考えよう、という意味です。それも、都市を人間の生と死にふさわしい場所にしよう、というヨーロッパの伝統というか、歴史的感覚が感じられる言葉だと思います。