間人スタジオ

築約100年あまりの海に面する丹後地域に見られる焼杉板に囲われた2階建ての家を、木工・陶磁器・ガラス・唐紙・左官職人たちと4年をかけて修繕、今とこれからの居住空間を作り上げている実験的な家屋が間人スタジオです。

このプロセスを通して現場での体験が互いの学びの場となり、そして家屋と活動が地域に溶け込み、歴史の一部となっていくーひいては芸術が生活の一部となり、社会の中で経済活動ともリンクしながら循環していくことで、人にとって美しく生きることをの意味を問いかける暮らしとアートの話を語る舞台となっています。

ここでは、食や工芸のワークショップやアートの展覧会を年に数回開催しています。

展覧会等イベント会期中に公開。

太古の昔より変わらぬ日本海を臨む地に100年少し前に建てられた杉板の2階建ての家を借り受け、地域の人たちと食・工芸・アート・建築・デザインの才能に優れた先達者たちがこの家の改修をそれぞれの技量で20代の世界観を全力で表現する、このプロセスを通して現場での体験を学びの場となり、地域に溶け込み、歴史の一部となっていく、ひいては芸術が生活の一部となり、社会の中で経済活動ともリンクしながら循環していくことで、人にとって美しく生きることをの意味を問いかける暮らしとアートの話の舞台が間人スタジオです。

展示作品(画像をクリックすると作品の説明をご覧いただけます)

過去の展覧会やイベントの様子

改修の記録

制作年 | 2021-

会場構成 | TOMORROW

会場設営 | (株)大村工務店 ハーモニーライフ

左官 | 中須左官店

畳 | 高室畳工業所

台所制作 | 樹輪舎

表具 | 藤田雅装堂

中川周士による「木庇」。 米櫃約100個分の材料の柾目だけを用いた作品としての庇。常時住むことがなくなって20年ほど経っていた家を借り受けた時、庇は、プラスティックの波板が錆びた鉄棒で支えられていた。持続可能な建築を考えると庇は木がよく、環境にも馴染むと考えた。庇をつけると地域の方々がかっこいいと声をかけてくださり、突然雨が降ってきたら雨宿りさせてくださいと会話が生まれる力をもつ木の庇。荒々しい木の表現は、中川ほど木を知り尽くし、木に寄り添って刃を入れる技術がないと生まれない近年生み出したシリーズではあるが、日頃は桶職人としてすべすべの表情を出すことで腕を評価される職人芸から逸脱したのではなく、半歩前に進み、未来に向かう気持ちの表れだ。

中川周士による「木の部屋」。太古の暮らしにも木との共存があった。陶磁器のように数多くは残ってはいないが、手からすくうのではなく、石や木のスプーンでものを食べるようになった。その頃、人と空との関係は今よりもっと心の距離が近かったのではないかと思いを巡らす。中川はひとりで空を見上げながら小さな死を迎えるような眠りの空間を考えた。眠るごとに再生し、生きる力を木から得る、そんな願いを感じるこの木の部屋はいずれ屋外での展開を夢見ている。

新里明士による「土壁」(教えてくれた人:中須左官店)。新里明士は、縄文時代よりあったとされる透彫の技法が進化し、有名なところでは清朝時代、景徳鎮で生産された蛍手の技法を採用しながら独自の表現に開花させた光器という陶芸表現で知られる陶芸作家。現代美術家の杉本博司が写真表現から建築やパフォーミングアーツ、執筆へと新たな一歩を踏み出す契機となった護王神社のように、陶芸作家に託された設定は、漁村でかつて農民が自ら家を作っていたときの工程で壁を作る、その漁村に工房を構えるとしたらその壁は自分で作る、というもの。 地元の名士の好意で田んぼの土を譲り受け、数寄屋建築の高い技術を有する左官職人に現場で技術を教わり完成した土の彫刻としての壁は、これからの工芸建築を現す代名詞となりそうな表情を見せ、これから年月をかけ土の色が土地の風と温度湿度に馴染んでいくころ、間人スタジオが生活に溶け込んでいくことを願う祈りの壁でもある。

中川周士による「机」。200cm×93cmの机ふたつをつなぎあわせ、全長400cmとなる檜の机は高さが33cmで、12畳の畳の間に在する。中川は設立メンバーの顔を思い浮かべ、増えていく仲間たちを想像して、10人が集まって、話したり、一緒に食事をとりながら交流をはかる姿を描いてこの机を作ったという。海外でも、ドンペリニョンのクーラーを作った木桶職人として注目を集めていた中川に、5年前ある企画で家具の制作を依頼したことがきっかけとなり、今では家具作家としても活動し始めた中川のサイトスペシフィックの最新作だ。

テレジータ・フェルナンデスによる「独白(間人)」。竹野川河口、後ヶ浜海岸には、高さ20メートルもある巨大な玄武岩の一枚岩「立岩(たていわ)」が聳え立っている。かつてこの地で噴火があったことを今も物語るこの自然岩に着想を得たフェルナンデスは、「独白」と題し、絵画と立体からなるコミッションワークを制作してくれた。

佐藤聡による硝子扉(手伝ってくれた人:青野広治/グラススタジオブルー)。海がある北からの穏やかな光を受ける扉には、家が建てられた時の100年前の硝子がはまっていた。100年前の硝子の表現は技術が高くなりすぎた今では皮肉なことに再現できなく、部分的に欠けている硝子板を、ステンドグラスの技法を用いて硝子作品を作ることを硝子作家の佐藤聡に相談した。 既存の硝子の透明硝子を現代の透明硝子にすることを当初想定していた佐藤が、土の色と空の色2枚のロンデル(ヴェネチアの15世紀の邸宅でもよく見られる吹きガラスで作られる円形のガラス板)を吹いて見せてくれた。この硝子を佐藤の友人である奈良のステンドグラス作家・青野に硝子扉にはめ込む作業を依頼した。100年前と今では硝子の厚みが異なり、少し昔の硝子と戸の常識を解釈しながら現代へと翻訳する作業の現場に立ち会え、これからの硝子と建築の関係を考える機会をもたらした。

嘉戸浩と田中義久による「間人紙の襖」(表具:藤田雅装堂)。李朝の王陵の墓守の家や韓屋で見られる壁面に貼られた手漉の韓紙の優しい風合いは、かつて間人から眺める日本海を渡って大陸とのさまざまな文化交流がなされたことを思い起こさせ、唐の時代に日本にもたらされた唐紙の技法を今に受け継ぎ、またニューヨークでグラフィックデザインの仕事をしていたコスモポリタンな感覚をもつ嘉戸に現代の紙壁の表現をあえて紙に木版をもちいてパターンを化粧する技法以外での挑戦となるよう依頼した。現在進行形の紙の記憶が織りなす”時”の壁面となる。フィールドワークを通じて見つけた京丹後の土を混ぜ込んだ、あしたの畑のオリジナル和紙「間人紙」が襖紙として使用されている。その土地の自然素材を建材として使用した棲家、これからの暮らしの在り方を探る間人スタジオの一階に設置され、来場者を出迎える。

監修:坂本健(cenci)、デザイン:橋詰隼弥による「台所」(作ってくれた人:八十原誠(樹輪舎))。 本当は禅寺でみかける土竈でご飯を炊いたり、暖炉で寒い間人の冬を乗り越える生活を夢見た、が現実には煙がでることやさまざまな障害に今のところは実現を見合わせる状況だ。 それでもたまにプロの料理人が家に来て地元の食材で最新の料理を食べさせてくれることを期待すると2階に吹き抜けた場所にあるもう使えそうにない風呂場にさよならを言って、この場所に台所をつくること(いつか土竈を)を計画した。 日頃は一人分の料理をするこの台所が時として料理人を迎え友人たちとにぎやかな食会を催す場となるには、調理する場をしかるべき佇まいにと料理人の坂本健と話し合いを重ね、食器や調理用具の置き場など家具職人の八十原誠と協議してできるだけ機能的でありながら結果としては予算の兼ね合いもあり、超絶シンプルな台所が出来上がった。

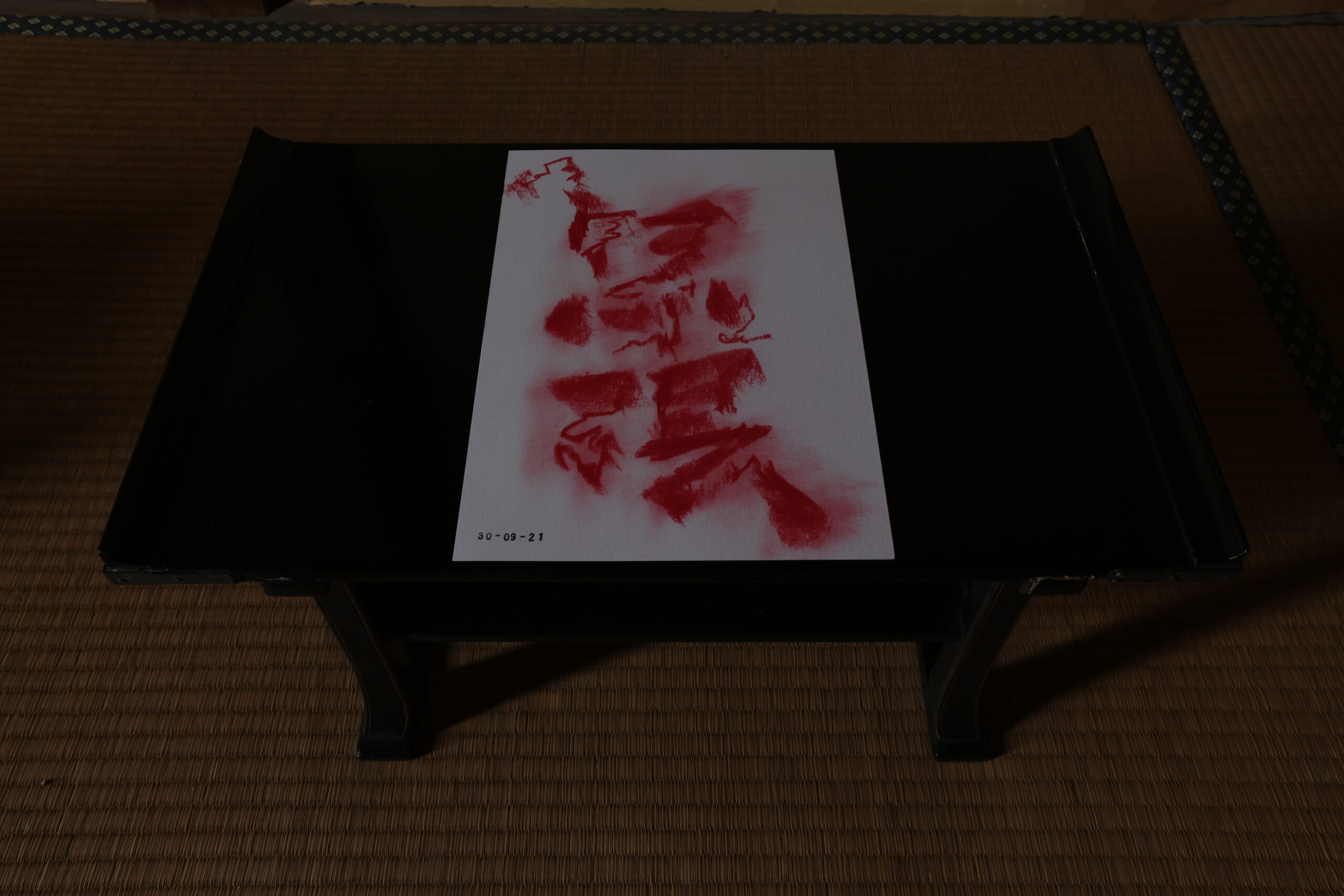

柿沼康二による「間人スタジオ題字」。持続可能な社会に貢献する美術業界の役割として過剰な梱包を見直す、そして大量印刷する告知をできるだけ控えるという議論がなされていることを知り、当初予定していたポスターとちらしの印刷を取りやめ、手書きで40枚、「あしたの畑」という文字を展覧会の告知として書家の柿沼康二に書いてもらった。漢字が日本に紹介され、ひらがなやカタカナが生まれる頃、間人周辺は大和王朝との交流が盛んだったという歴史を踏まえ、木簡に書かれていた書を基調としながら、現代のかっこいいとかわいいという感覚を取り入れた日本の文字を表現していただいた。表札「間人スタジオ」は、木工作家中川周士が整えた杉の表札板に柿沼が安寧の祈りを込めて書き上げた。

10月10日(月・祝)cenciによる「豆と海藻」

2022年1月18日ー2月20日 「サムソン・ヤン」展